أدب ضد السجن… متى تُحول الزنزانات إلى متاحف؟

تزداد السجون اتساعا في العالم العربي، لم تفد معها صرخات إغلاقها، ولا شجب مُمارساتها، لم تعد استثناء بل قاعدة في سلب الناس حريتهم. لم يتغير شيء، رغم ما عرفه العالم العربي من هزات سياسية، في السنين الماضية، لا تزال مُحاكمات الرأي مُستمرة، بل تزداد نضارة في اللحظات الحاسمة للشعوب، الكلمة ليست حرة والاختلاف كذلك، لم يعد القُضاة يشعرون بحرج بإرسال متهمين إلى السجون، على الرغم من أنهم في عداد الأبرياء، لا يزال الناس يرون في السجن بابا من أبواب الشقاء، لا يخرج منه الفرد مثلما دخل إليه، سوف يترك فيه ـ لا محالة ـ شيئا من ماضيه وحاضره، ثم يُغادره برغبة في الامحاء أو الثأر. الثأر ممن؟ من نفسه أولا، يخالجه شعور أن شيئا ما تحطم في داخله يعجز عن ترميمه، يُبادر إلى تجاوز فترة حبسه، لكن نادرا ما يتيسر عليه فعل ذلك. منذ صرخة ميشال فوكو: «هل يجب غلق السجون؟»، وقد كان رده بالإيجاب، علما منه ألا منفعة من سلب الناس حقهم في المشي في الخارج، في مُعارضة راهنهم، ومن مشاكسة القوانين والدساتير الوضعية، لم يتجرأ صوت آخر على ترديد تلك الصرخة مرة أخرى، كما لو أن الجميع تآلف مع فكرة الزنزانة، إنها تحصيل حاصل في مجتمعنا اليوم، بل هناك من يرى فيها حجة قصد توفير الأمن، متغافلا أن في السجن يجتمع اللص، المرتشي، القاتل والكاتب أيضا. نعم، تاريخنا مثقل بكتاب عاشوا حياة كاملة أو نصف حياة في السجون، ولم يتحرروا من بقاياها.

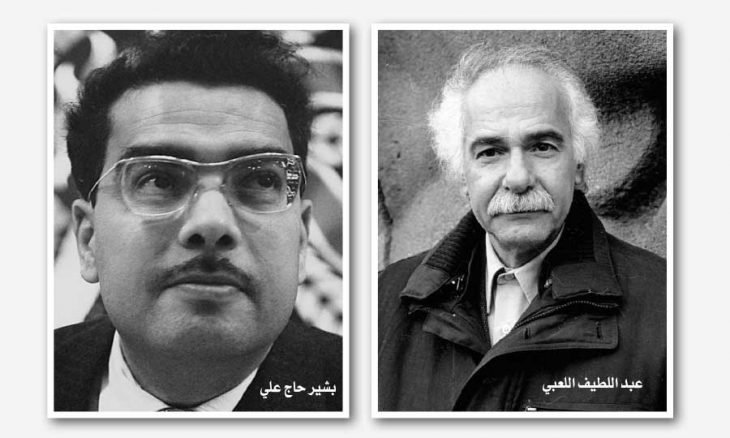

يمكن أن نتوقف، في هذا السياق، مع ما خلفه الشاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي (1942)، كتاباته عن محبسه، وما رافقه فيها من ألم ومن تأملات، تشكل في حد ذاتها عماد ما يُمكن أن نُطلق عليه «أدب السجون» في العالم العربي، ورغم ما مرّ من سنون على تلك الكتابات وعلى محنته في السجن، فإنها لا تزال نصوصا راهنية، تستحق أن نعود إليها، أكثر من مرة، بحكم أن الواقع لم يتغير، لا يزال السجن متاحا ومفتوحا للجميع في أي لحظة، لا يستطيع أي كاتب عربي أن يقول عن نفسه إنه نجا من الزنزانة. بالقرب من المغرب، مرّ الشاعر الجزائري بشير حاج علي (1920-1991) بتجربة مماثلة، كلفه نضاله السياسي السجن والإقامة الجبرية، في ستينيات القرن الماضي، لكنّ سجانيه نسوا أو غاب عنهم أن الرجل شاعر، فقد سرد معاناته تلك، نصا شعريا وسرديا، وترك كتاب «العسف»، تُعد أعماله من أنصع التجارب الكتابية عن السجن في الجزائر، ففي وقت لاحق تعدد (الكاتب المسجون)، وجد مواطنون لبشير حاج علي، أنفسهم، أيضا في السجن، القليل منهم من دوّن سيرته في السجن، والكثيرون انصرفوا بعد خروجهم إلى حياة أخرى، بعد الكتّاب جاء الدور على صحافيين، بعد الإفراج عنهم، انتقلوا من الصحافة إلى الأدب، على غرار محمد بن شيكو، الذي سُجن عامين زمن بوتفليقة، كرس تلك التجربة في أكثر من كتاب، وتفرغ بعدها للأدب، بدون أن يعتزل نهائيا الصحافة.

إلى وقت قريب كانت الكتابة عن حياة السجن من التابوهات، لم يكن أمرا محببا في أذهان الكتّاب، فالأنظمة البوليسية عمّرت طويلا، منعت عنهم التفكير في فضح ما يجري في تلك الغرف المظلمة، فرضت عليهم رقابة ذاتية، كان يجب أن ننتظر أن يهجر الكاتب بلده الأصلي، أو يتخفف النظام السياسي من سطوته، كي يجازف بالكتابة، وشيئا فشيئا، مع توفر تلك الظروف، شرعت تصلنا كتابات عن السجون من سوريا ولبنان ومصر وغيرها، لندرك في الأخير أن كل اختلافاتنا في العالم العربي، أيديولوجية كانت أو إثنية، لا يوحدها سوى شيء واحد: فظاعة السجون.

قد لا نقرأ كل شيء في شهادات كتّاب عن السجن، قد يذعنون إلى ما يُطلق عليه «واجب التحفظ»، تفاديا للعودة مجددا إلى المغارات التي زج بهم فيها، لكن من كل كتابة عن زنزانة، تتراءى مشاهد سيرة ذاتية، يختلط الخيال مع السيرة، وهنا يبرز دور القارئ، في إتمام الفراغات التي قد يضطر إليها الكاتب، فليس سهلا عليه أن يقول كل شيء، حفاظا أيضا على خصوصية حياة من قاسموه الحبس، التزاما بواجبه ألا يفضح أشياء حميمة، لكن لن يتعذر على قارئ نبيه أن يُدركها من قراءة سطور كتابة الكتّاب المفرج عنهم. إن الكتابة عن الحياة في السجن ليس فقط تجربة في نمط «أدب السجون»، بل إنها ترفع من مقامات كتابة السيرة الذاتية أيضا، حيث أن الكاتب لا يغفل عن سرد حكايته، وهو يسرد حكاية المكان الذي احتجز فيه وسلب منه حريته. مهما حاول الكاتب التزام حياد وهو يدون سيرته خلف القضبان، مهما جرّب أن يُحافظ على خيط التوثيق لا أكثر، فإنه لا شعوريا يركض نحو فضح الممارسات التي تعرض لها وغيره، كي يصل في الأخير إلى نتيجة تفيد بتعقيد الحياة في السجن، لا العكس كما يظنها البعض، إنها حياة مترعة بالحكايات، بتشابكاتها وتناقضاتها وصدفها، قد لا يكفي الكاتب كتابا واحدا كي يرويها، بل إنها تجربة سوف ترافقه طوال سنوات من حياته النشيطة في الأدب، وسوف تتعدد أشكالها، فالحالة النفسية للكاتب حين خروجه تمنع عنه ـ في غالبية الأحيان ـ التفكير في كتابة منظمة، بل سوف تظهر شهادته بشكل فوضوي مرات، ذلك هو «أدب السجون» إنه أدب لا ينتمي إلى ضرب من الضروب التي نعرفها، إنه نثار ذاكرة، وتزاحم أحداث، وكثير من الصمت، يساور الكاتب حين يكتب، لا يخلو من فضح الفظائع التي تحصل في الداخل.

رغم مرور عقود من ظهور شهادات صادمة عن السجون، من إدراك أن السجن ليس سوى عبئا على الحكومات، ولن يمنع الناس من التفكير والكتابة، لا نزال نسمع عن كتاب وصحافيين يدخلون السجن، إلى متى؟ إلى أن تستنفد تلك الحكومات ميزانياتها في سجن الكتّاب؟ هل يجب أن ننتظر طويلا حتى تفطن ألا نفع مما تفعل، وتحول الزنزانات إلى متاحف؟ إلى شواهد عن زمن أكل سنوات من أعمار أهم الكتاب ولا يزال.

_12.jpg) بلاغ من الديوان الملكي.. تعيينات ملكية على رأس مؤسسات دستورية

بلاغ من الديوان الملكي.. تعيينات ملكية على رأس مؤسسات دستورية  الطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر بمداغ

الطريقة القادرية البودشيشية تحيي ليلة القدر بمداغ  وزير الصحة يعيّن البروفيسور ياسين الحفياني مديرا للمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة

وزير الصحة يعيّن البروفيسور ياسين الحفياني مديرا للمركز الاستشفائي الإقليمي الزموري بالقنيطرة _12.jpg) أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة

أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة _9.jpg)

أوكي..